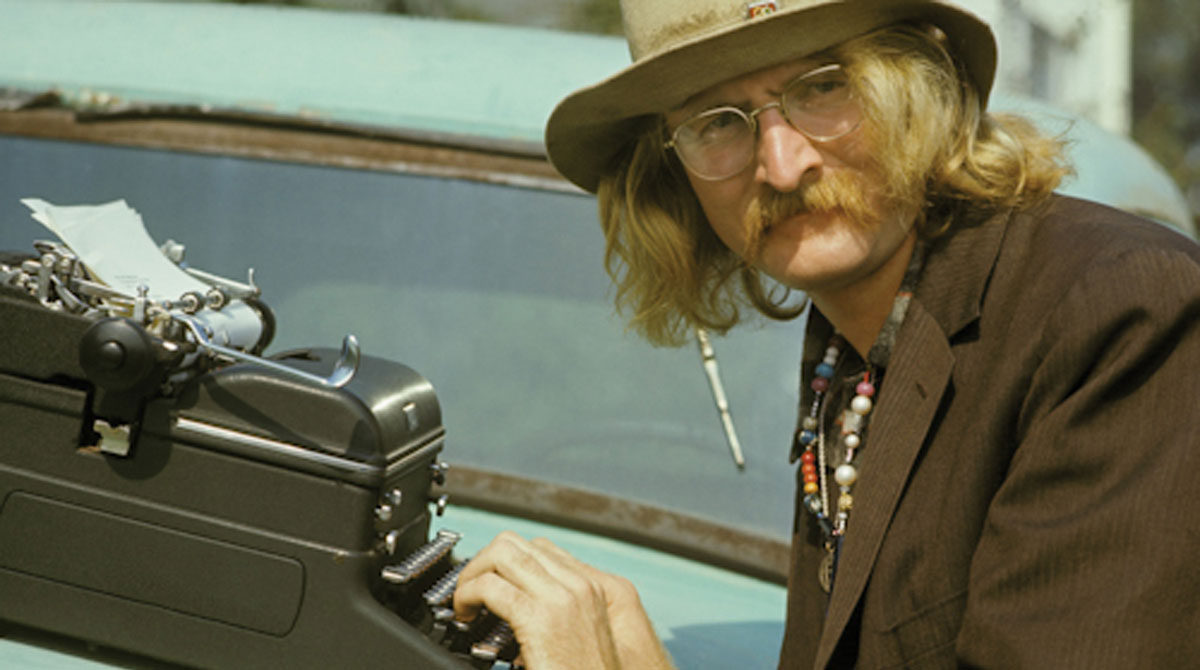

La riflessione sulla tecnologia deve avere un radicamento nell’esperienza. Per questo è necessario un approccio multi disciplinare capace di unire in una visione integrale i dati tecnici e quelli filosofici. In quest’ottica lavora e agisce l’ing. Riccardo Petricca, laureato con lode in Ingegneria delle Telecomunicazioni, un numero elevato di certificazioni, consulente Tecnico (CTU/CTP) presso il Tribunale, perito ed esperto per la CCIAA e vicepresidente della Commissione C3i dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone dove è responsabile della Commissione Cybersecurity, Intelligenza Artificiale ed Informatica Forense. Oltre a questo svolge attività di docenza presso l’ Istituto Teologico di Anagni, il Pontificio Collegio Leoniano e la Pontificia Università Urbaniana di Roma. Nel 2015 pubblica la storia della nascita della Pastorale Digitale, di cui diverrà responsabile, della sua diocesi in Pastorale Digitale 2.0, cui seguirà sette anni dopo Pastorale Digitale 3.0 e l’anno seguente Chiesa e pastorale digitale. In uscita verso una società 5.0 scritto con Fortunato Ammendolia.

Un ingegnere prestato alla pastorale o un operatore pastorale prestato all’ingegneria? Glielo abbiamo chiesto:

In Pastorale Digitale 2.0 racconti la nascita di una realtà nuova, in piena sperimentazione. Ti sei sentito coinvolto più da ingegnere o da operatore pastorale?

Il progetto di Pastorale Digitale nasce dalla perfetta fusione del mio lavoro di ingegnere informatico, appassionato di nuove tecnologie digitali, con il volontariato come operatore pastorale in diocesi. Da questa unione è nato il progetto di Pastorale Digitale che ha coinvolto tanti ragazzi, e giovani ma anche meno giovani.

Da Pastorale Digitale 2.0 a Società 5.0. Che cosa è cambiato in questi otto anni?

Come dice Papa Francesco, non siamo in un’era di cambiamenti, ma stiamo assistendo a un vero e proprio cambiamento d’era. Le nuove tecnologie si stanno sviluppando a una velocità davvero impressionante. Abbiamo attraversato la pandemia di Covid-19, che ha profondamente cambiato la nostra società e le nostre abitudini. I conflitti in Ucraina e Palestina hanno portato sotto gli occhi di tutti l’importanza della cybersicurezza. Se la Pastorale 2.0 era fortemente improntata sul Web, sui social e sulle comunicazioni sociali, ora la Società e la Chiesa 5.0 ci chiamano ad affrontare temi come l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza, la realtà virtuale, il cloud e, soprattutto, la sostenibilità.

Quali sono i vantaggi che la Chiesa dovrebbe sfruttare della società digitale e quali sono, invece, i pericoli che dovrebbe denunciare?

La società digitale offre alla Chiesa numerose opportunità per ampliare la sua missione evangelizzatrice e pastorale. Attraverso Internet e i social media, la Chiesa può raggiungere fedeli in tutto il mondo, offrendo notizie, informazioni su eventi religiosi, catechesi e momenti di preghiera, soprattutto per coloro che non possono partecipare fisicamente alle celebrazioni.

Tuttavia, l’ambiente digitale presenta anche sfide significative. La realtà virtuale non può sostituire la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia e la partecipazione comunitaria ai Sacramenti. Inoltre, il cyberspazio può diffondere informazioni non verificate o fuorvianti, creando confusione tra i fedeli. Per questo motivo, è essenziale che la Chiesa promuova un uso etico e responsabile delle tecnologie digitali, sottolineando l’importanza di un approccio umano-centrico che valorizzi la dignità della persona.

Alcuni parroci sono stati denunciati per aver pubblicato le foto dei bambini della prima comunione, della cresima o della festa parrocchiale senza il permesso dei genitori. Questi aspetti legali e non “pastorali” devono essere materia di studio per i seminaristi? È auspicabile un coinvolgimento di specialisti laici nella gestione del GDPR e altre tematiche tecniche?

La gestione dei dati personali, in particolare delle immagini dei minori, è regolata da normative precise come il GDPR. La pubblicazione online di foto e video di minori richiede il consenso esplicito di entrambi i genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Tale consenso deve essere informato e specifico per l’evento in questione come ad es. una gita parrocchiale, le attività di catechesi e preparazione ai sacramenti, un grest e così via. È fondamentale applicare i principi dell’accountability e della privacy by design e by default anche in ambito ecclesiastico e pastorale.

È fondamentale che i seminaristi ricevano una formazione adeguata su queste tematiche legali, poiché la loro futura attività pastorale li porterà a interagire con strumenti digitali e a gestire dati sensibili. Integrare nei programmi di formazione aspetti legati alla privacy e alla protezione dei dati personali è quindi essenziale. Inoltre, il coinvolgimento di specialisti laici con competenze specifiche in materia di GDPR e tecnologie digitali può supportare le parrocchie nella corretta gestione di queste tematiche, garantendo il rispetto delle normative vigenti e la tutela della comunità dei fedeli.

Le voci di allarme per la sostenibilità dell’IA stanno aumentando di numero e intensità. Si parla di energia e inquinamento, di de-umanizzazione. Quali sono i pericoli ecologici e umani dello sviluppo dell’IA?

Lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale (IA) rappresenta una delle frontiere più affascinanti e promettenti della tecnologia moderna. Tuttavia, come ogni grande innovazione, porta con sé una serie di sfide e preoccupazioni che meritano un’attenta riflessione.

Uno degli aspetti meno discussi, ma di fondamentale importanza, è l’impatto ambientale dell’IA. L’addestramento di modelli avanzati richiede una quantità significativa di potenza computazionale, con un elevato consumo energetico che può contribuire all’aumento delle emissioni di gas serra, soprattutto se l’energia proviene da fonti non rinnovabili. Inoltre, la produzione e lo smaltimento delle infrastrutture hardware necessarie, come server e data center, possono generare rifiuti elettronici e richiedere l’estrazione di risorse naturali, con potenziali effetti negativi sull’ambiente.

Sul fronte umano, l’IA solleva interrogativi etici e sociali. Uno dei timori principali è la de-umanizzazione: l’automazione e l’uso diffuso dell’IA potrebbero ridurre le interazioni umane autentiche, portando a una società più isolata e meno empatica. Inoltre, l’IA potrebbe amplificare le disuguaglianze sociali ed economiche, privilegiando coloro che hanno accesso e competenze per utilizzarla, lasciando indietro le fasce più vulnerabili della popolazione. Un altro aspetto critico è la possibile perdita di posti di lavoro a causa dell’automazione, che potrebbe sostituire mansioni tradizionalmente svolte da esseri umani, richiedendo una riconversione professionale significativa per molti lavoratori.

È essenziale che lo sviluppo dell’IA sia accompagnato da una riflessione etica e da politiche sostenibili, per garantire che questa tecnologia serva davvero al bene comune, nel rispetto dell’ambiente e della dignità umana.

L’IA sta penetrando nel campo formativo con qualche sortita nelle catechesi, come robot catechisti e IA generativa. Qual è la tua opinione? Avremo un giorno un robot nella Chiesa?

L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nel contesto ecclesiastico rappresenta una frontiera affascinante e complessa. Già oggi assistiamo a sperimentazioni innovative: in Polonia, ad esempio, è stata inaugurata una cappella moderna dove un sistema di IA risponde alle domande dei fedeli sulla fede cattolica, attingendo a fonti come la Bibbia e il catechismo.

Queste iniziative dimostrano come l’IA possa supportare la diffusione degli insegnamenti della Chiesa e facilitare l’accesso alle informazioni religiose. È fondamentale, tuttavia, riconoscere che la tecnologia deve rimanere un supporto e non sostituire l’interazione umana. La fede e la pastorale si fondano su relazioni personali, empatia e comprensione profonda, elementi che una macchina, per quanto avanzata, non può replicare completamente.

È probabile che vedremo un incremento nell’uso di robot e IA all’interno della Chiesa per scopi educativi e organizzativi. È essenziale, però, che queste tecnologie siano utilizzate come strumenti complementari, senza sostituire il ruolo insostituibile delle persone nella vita spirituale e comunitaria. L’IA può sicuramente aiutare un sacerdote negli studi e nella preparazione di attività ed omelie ma ricordiamo che è sempre fondamentale il discernimento e la spiritualità che lui deve mettere.

L’IA pone grandi problemi etici. Nella vita professionale, tu o qualcuno che conosci vi siete mai trovati a disagio per alcune scelte da prendere, progetti da seguire o conseguenze del vostro lavoro?

L’Intelligenza Artificiale solleva numerosi dilemmi etici che coinvolgono professionisti di vari settori. Personalmente, non ho esperienza diretta di situazioni di disagio legate a scelte professionali in questo ambito. Tuttavia, è noto che molti professionisti si trovano a confrontarsi con questioni etiche complesse, come il rischio di bias nei sistemi di IA.

Un problema etico significativo è rappresentato proprio dal rischio di bias nei sistemi di IA. Se un algoritmo viene addestrato con dati che riflettono pregiudizi preesistenti, è probabile che tali pregiudizi vengano perpetuati o addirittura amplificati nelle sue decisioni. Questo può portare a discriminazioni in vari ambiti, dalla selezione del personale alle decisioni giudiziarie, con conseguente impatto negativo sulle vite delle persone e sulla giustizia sociale.

Inoltre, l’etica dell’IA si occupa anche della questione dell’autonomia delle macchine e del controllo umano su di esse. Con l’evoluzione verso sistemi sempre più autonomi, emerge la preoccupazione su chi detenga il controllo finale delle decisioni prese dalle macchine. È fondamentale garantire che dietro ogni decisione critica presa da un sistema di IA ci sia una valida supervisione umana.

Lascia un commento