Pubblichiamo di seguito il colloquio avuto con d. Andrea Pizzichini. Venerdì 14 marzo sarà pubblicata la prefazione del suo libro.

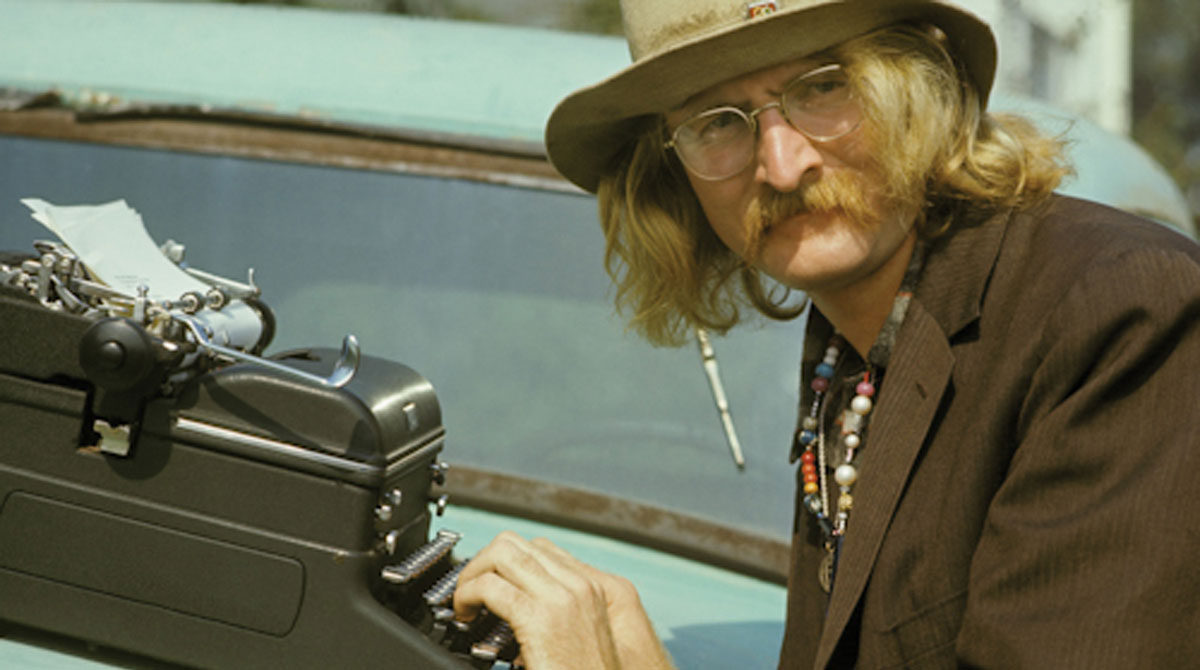

Un nuovissimo libro si affaccia su dibattito di teologia della tecnologia con uno sguardo aperto e positivo. Si tratta di L’intelligenza artificiale: l’anima e l’automa (Marcianum 2025) di Andrea Pizzichini.

Don Pizzichini, classe 1984 è laureato in Ingegneria Astronautica, quindi ha conseguito la Licenza e il Dottorato in Teologia Morale presso l’Accademia Alfonsiana. Dal 2024 è in servizio presso la S. Sede. Si occupa, nell’insegnamento e nella ricerca, delle implicazioni etiche delle nuove tecnologie, cercando di integrare la visione scientifica nel sapere teologico.

Trascendente Digitale (TD) ha tenuto una piacevole conversazione con l’autore..

TD: Se rappresentassimo il tuo libro come un percorso lungo una catena montuosa, quali sarebbero i picchi più alti che hai toccato?

L’immagine della catena montuosa è un po’ impegnativa; io me lo immagino più come un percorso in piano, forse in un bosco o tra le vie di una città, che può dare l’idea di quanto possa farsi intricato un dibattito attuale e urgente come quello della riflessione filosofica sulla tecnologia. E si tratta di una strada che mi ha portato per diversi “quartieri”, a volte anche forse un po’ inusuali se ci riferiamo all’idea comune di tecnologia, come quello della mitologia o dell’antropologia della religione. Se però vogliamo riferirci a un “picco”, cioè a un punto privilegiato di osservazione su quanto sta sotto – cioè, fuor di metafora, a una chiave di lettura generale per il libro – direi che è quello dello sforzo di leggere la tecnica/tecnologia (e quindi anche le nuove tecnologie come l’IA) come fenomeno profondamente umano, anzi, proprio come una dimensione o modo umano di essere nel mondo. Cioè: come esseri umani non possiamo stare al mondo che come esseri tecnici/tecnologici. Questo permette di evitare letture un po’ catastrofiste della tecnologia (quasi essa fosse un moloch venuto da chissà quale pianeta che minaccia di schiacciarci nella sua imperscrutabile volontà); ma, al tempo stesso, giustifica lo sforzo di tentare una sua lettura intrinsecamente teologica, che quindi non può che passare attraverso l’antropologia.

TD: Passeggiando tra i quartieri della città, quali contenuti fondamentali si incontrano nella tua lettura teologica della tecnologia?

Diciamo che questi quartieri rappresentano un po’ le dimensioni fondamentali dell’esserci dell’uomo nel mondo. C’è naturalmente il quartiere ben illuminato del lógos, cioè del discorso razionale: si tratta della comprensione filosofica della tecnica e della tecnologia, che a sua volta può essere un’utile mappa stradale. Un’immagine, quella della mappa o cartina stradale, forse un po’ desueta, dato che oggi si fa un uso ormai diffuso di navigatori “intelligenti”: tuttavia, nell’ambito del pensiero gli unici navigatori intelligenti non possiamo che essere noi stessi…Questo “navigatore”, dunque, ci conduce in un quartiere in cui l’illuminazione non funziona più così bene: l’ambito del mỹthos, regione in cui le ombre si allungano e i contorni delle cose sfumano e non sono più così chiari. Ma, come sa bene chi pratica l’astronomia, è proprio in un ambiente più oscuro che si può vedere più chiaramente il cielo: l’ambiguità di cui è carica la simbologia mitica permette di toccare corde, relative al rapporto tra l’uomo e la tecnica/tecnologia, che la chiarezza del concetto non permette nemmeno di sfiorare. Quindi, tra lógos e mỹthos, tra pensiero filosofico e racconto mitico, anzi abbracciandoli entrambi, si colloca la visione propriamente teologica, biblica in primis, della tecnica/tecnologia, la quale, soprattutto in seguito all’ingresso in scena della scienza sperimentale e del pensiero moderno, si fa anche storia. Riassumendo: filosofia, mitologia, teologia, storia: sono queste le chiavi di lettura che propongo per una visione a tutto tondo della tecnologia; anzi, con la pretesa forse un po’ ambiziosa che la teologia possa costituirsi come contesto ermeneutico in grado di far fiorire in pienezza anche le altre tre prospettive. Si tratta, in ogni caso, di una comprensione globale che ritengo imprescindibile per capire che le nuove tecnologie sono, sì, nuove, ma anche antiche, in quanto si collocano nel lungo corso della storia del rapporto tecnico dell’umanità con la natura.

TD: Noi di td cerchiamo di distinguere la riflessione teologica sulla tecnologia da quella specificamente morale. Nei hai tenuto conto nel tuo libro?

Certamente, e si tratta di un punto che tratto già in uno dei primissimi capitoli del libro, nel quale, appoggiandomi a una riflessione che già faceva Aristotele nell’Etica Nicomachea, si precisa che, pur essendo imparentate in quanto afferenti alla sfera dell’agire pratico, etica e tecnica (nel senso di téchnē) vanno comunque distinte, e il loro rapporto è ben più complesso (specialmente se si considera l’attuale tecnologia) rispetto a un’etica che si limiti a giudicare la tecnica/tecnologia solo in base alle sue applicazioni. Per questo, uno dei leitmotiv del libro è la chiara distinzione tra tecnica (nel senso di téchnē) e tecnologia (nel senso di technology), forse non molto usuale nel campo di studi di filosofia ed etica della tecnologia, almeno non con questa sistematicità, perché vuole cercare di rendere ragione del profondo mutamento che ha avuto negli ultimi (almeno) due secoli l’agire tecnico dell’uomo in seguito all’affermarsi del moderno metodo scientifico, il quale ha portato la téchnē a mutarsi in technology, pur non essendo quest’ultima la sua semplice “applicazione”.

TD: A quali autori ti senti più vicino e con quali, al contrario, la distanza è rimarchevole? E tra tutti questi, qual è la tua originalità?

È un po’ difficile per me riferirmi a singoli autori, anche perché è stato un viaggio (tanto per riprendere la metafora iniziale) che mi ha portato a incontrare una moltitudine di “compagni di viaggio”, del passato e del presente, da cui ho potuto prendere in prestito un po’ di saggezza per costruire il mio personale cammino. Quello che posso dire è che comunque ho cercato di tenermi ben distante dai due ben noti estremi nel settore: quello di un certo eccesso di timore – chiamiamolo così – riguardo all’odierna tecnologia, che anche attraverso ponderate analisi filosofiche la vede quasi più come una sciagura che come un’opportunità per l’umanità; e quello dell’adesione incondizionata e acritica, che magari si lascia suggestionare anche da tanti proclami sullo sviluppo tecnologico (pensiamo, per esempio, all’IA) che hanno più legami con la fantascienza – e il markenting – che non con una seria riflessione sull’uomo e sul suo destino nel mondo. Non si tratta, però, di un semplice “giusto mezzo”, poiché nel libro vi è anche lo sforzo – e non so quanto sia riuscito – di dare una lettura profondamente e integralmente teologica della tecnica/tecnologia, comprendendo in essa specialmente gli odierni sviluppi dell’IA. Certo, riguardo a quest’ultima non si entra in troppi dettagli tecnici, anche perché questi rischiano di diventare rapidamente obsoleti; si cerca piuttosto di offrire al lettore un quadro antropologico-teologico generale attraverso il quale leggere gli odierni sviluppi della tecnologia come credenti con lo sguardo rivolto al Cielo, ma con i piedi ben piantati a terra.

TD: In ultimo, su quali nuclei del tuo libro ti piacerebbe che si aprisse un dibattito?

A me piacerebbe innanzitutto far passare il messaggio che anche la conoscenza scientifico-tecnologica abbia pieno diritto di cittadinanza in quella grande pólis che è la teologia (così riprendiamo anche l’immagine della città). Certamente si tratta di una vera e propria sfida, non molto diversa, nella sua audacia, da quella che dovettero affrontare i teologi del Due-Trecento nell’integrare la scienza dell’epoca, cioè la filosofia aristotelica, nel grande corpus della riflessione cristiana. Uno sforzo che segnò in profondità la teologia anche per i secoli seguenti, poiché fu effettivamente l’aggiunta di qualcosa di nuovo. Legato a questo aspetto, e se vogliamo speculare ad esso, è la mia convinzione che la tecnologia possa davvero umanizzarsi, essere a misura d’uomo, anche se non in automatico, bensì se si è in grado di resistere alla ben nota tentazione degli “-ismi”, primi fra tutti lo scientismo e quello che chiamerei con orribile neologismo “tecnologismo”, ma che non sarebbe in realtà nient’altro che il paradigma tecnocratico da cui ci ha messo più volte in guardia Papa Francesco. Cioè la tentazione di un approccio unilaterale alla realtà che non può che tradursi in una riduzione dell’uomo a ciò che è meno umano, e qui si può facilmente vedere il pericolo di una dittatura dell’efficientismo e di una razionalità economica e strumentale su ciò che è più prezioso, sul cuore stesso della vita umana. Invece, lo sforzo di mantenere uno sguardo ampio e olistico sulla realtà non può che far bene alla stessa tecnoscienza, allargarla dal di dentro, se così possiamo dire, e questo credo sia uno dei servizi più preziosi che la teologia possa offrire alla cultura e alla società del Terzo Millennio.

Lascia un commento